問診で、患者さんに何を聞いていいのか詰まってしまうときって、ありませんか?

あるいは若いドクターの方なら、問診はOSCEでやったから一通りはできる!……はずなのに、具体的な臨床推論をしたり、カルテを書くときに、いまいち役に立っていない……と感じたことはありませんか?

本記事は、

- 問診で何を聞いていいのか思いつかないときがある

- OSCEレベルの問診技術から抜け出したい

- 臨床推論するときに即戦力となる問診技術を身につけたい

- 誰に見せても恥ずかしくないカルテを記載するための問診をしたい

- 問診を通して自然と患者さんに信頼されるドクターになりたい

そんな方たちのための記事になっています。

一つでも当てはまった方も、一つも当てはまらなかった方も読んで損のない内容だと思います。

問診を何より大事にしているER型救急医の臨床経験の集大成となっておりますので、ぜひ最後までお楽しみください。

実は適切な診療をすると、自ずと適切なカルテが書けるようになります。

そのため今回はカルテで記載する内容に沿って、問診の仕方をお話いたします。

とても簡単なのに、患者さんの信頼を勝ち得ることができる、即効性のある魔法の言葉も伝授します。

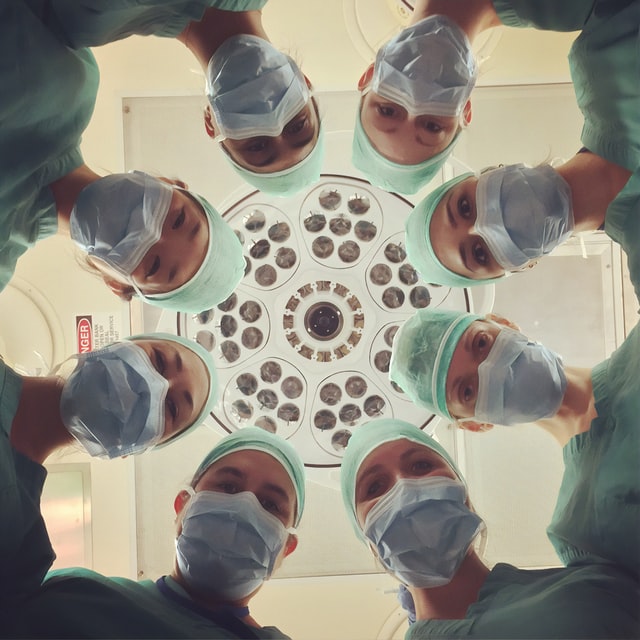

最初に患者さんと目線を合わせ、しっかり挨拶を

まず、患者さんに会う前に、一度鏡でも見て、笑顔の練習をしてから診療しましょう♪

日本のドクターは真面目な方が多く(とても素晴らしいことです)、しかしその分、笑顔を作るのがちょっと苦手な人も多い印象です。

急病で不安になっている患者さんを安心させるような微笑みと、医師としての余裕を、目元、口元、そして明るい声で表現しましょう。

患者さんに意識がある場合は、歩いて来た場合でも、救急車で搬送されてた場合でも、必ず患者さんと目線を合わせて、「〇〇さん、こんにちは。医者の◯◯です。よろしくお願いします」と挨拶をします。

医者と患者の関係も、元を正せば人間と人間の関係です。

初めて会った人に挨拶をする……というのは、ごくごく常識的なことだと思います。

私達だって、見知らぬ人にいきなりプライベートなことを矢継ぎ早に聞かれたら、ぎょっとしますよね。

自分に話しかけてくるこの人は誰なのか、せめて一言教えてほしいと思うでしょう。

にもかかわらず何故か、こんな当たり前のことを、我々医療者は急いでいると意外と忘れてしまうのです。

筆者は自己紹介の後、必ず患者さんや介護しているご家族に「大変でしたね」と声をかけるようにしています。

(救急車で搬送された患者さんを追いかけてきたご家族には、「驚かれたでしょう」ということもあります。)

これ、ものすごく簡単な言葉ですが、効果は絶大です。

救急外来に来る患者さんの多くは、様々な不安を抱えて受診しています。

心細いときにその不安に寄り添われると、普段の比ではないほど、共感の言葉が心に響くものです。

これだけでも、患者さんやご家族は「自分の気持ちを分かってくれている人だ」と少し安心できますし、スムーズに検査や治療に協力しやすくなります。

研修医の先生から「先生の真似をするようになってから、患者さんや家族からの信頼感が変わりました!」と報告をもらったことも何度かあります。

最初のたったの一言で、その後の診療すべてがやりやすくなる可能性があるのなら、試さない手はないでしょう。

また、救急搬送された方など、ストレッチャーに寝かされた患者さんの場合は、筆者は状況に応じてさらに、以下のようなことを付け足しています。

例えば、急性心筋梗塞が強く疑われる患者さんで、急いで検査や剃毛などをしなければならない場合。

最初に他のスタッフに優先すべき処置を指示しておいた上で、こんなふうに患者さんに声を掛けています。

「救急車で病院の救急外来に来たので、たくさんの医師や看護師がいっぺんにやって来てごめんなさいね。

胸が痛いとのことなので、私たちも心臓の病気を心配しています。

急いで治療した方が良い場合もありますので、体のあちこちで同時にいろんなことをしたりしますが、許してくださいね」

私達だって、一人ベッドに寝かされた状態で、立ったままの人に上から覗き込まれ、あちこちから同時に話しかけられたり、あるいは「ハイごめんなさいね~」とパンツを下ろされ剃毛されたりしたら、めちゃくちゃ嫌ですよね。

急いでいるときこそ、声掛けは大事です。

それでは、診察を始めましょう。

問診の前にチェックすべきこと

え? 問診の話じゃなかったの? と思ったあなた、ちょっとだけお時間を下さい。

丁寧に問診している最中に、患者さんの容態が急変なんかしたら、「自分が悠長に話を聞いていたからだ……」とすごく責任を感じてしまいますよね。

問診の前に、一瞬だけれど避けて通れないやるべきことについて、簡単に説明しましょう。

我々ER医は問診を大変重要視しますが、同時並行で患者さんの視診を行っています。

患者さんが歩いて診察室に入ってくる、あるいは救急車からストレッチャーで降りてくるその僅かな間に、経験のある医師は、ある程度の鑑別診断を脳内に挙げています。

それでは、まずは患者さんを「視て」みましょう。

①まずは患者の顔色や全身状態

問診より何よりも、まずはこれが最重要です! 人間「見た目」で勝負!

患者の”身体診察”は、診察室に入ってきた瞬間から始まっています。

(前回記事の通り、”診療”は待合から始まっていますけどね……)

患者さんの全身状態は、その歩き方や表情でも、ある程度判るようになります。

また、「痛い~~~!!」と悶絶していても、それは本当に痛いのか、ちょっと大げさな人なだけのか?

「大丈夫です……」と言っていても、本当に大丈夫なのか、我慢強い人が堪えているだけなのか?

そういったことも、だんだん見分けられるようになってきます。

とはいえ、常に例外というものはあり得るので、自分の観察眼を過信しすぎてはダメですが。

少なくとも、以下のような状態の患者さんでは、のんびりと問診をするよりは、急いで診察や治療介入を行ったほうが良いです。

早めに上籍医や、救急・集中治療の専門家の助けを呼びましょう。

オーバートリアージを恐れる必要はありません。

- 顔面蒼白、冷や汗(=ショック徴候)

- 椅子に座っていることもできないほど辛そうで、横になっている

- 息がハァハァしている(頻呼吸)

- 家族または本人が不安そう、イライラしている

最初の3つは、全身状態が悪そうな患者さんです。

急ぐ理由はわかりますね。

しかし最後の項目に関しては、ちょっと毛色が違いますね。

不安な人やイラついている人は、長々と問診をされると、より不安やいらだちが増し、どこかで爆発することがあります。

特に、全身状態は悪くなさそうなのに、質問に対する返事の言葉数が減りはじめたような人は要注意です。

彼らはもしかすると、医師に対する不信感を態度で表現しているのかもしれません。

筆者は上司のH先生に「患者が黙ったら、次は怒鳴るサインだと思え」と習いました。

患者さんの中には、問診を診察の一部だと捉えていない人もいます。

そのため問診中の患者さんは、「さっさと”診察”してよ」「早く痛いところを診てよ」などと思っているのです。

このような患者さんでは、後々のトラブルのもとになるので、医学的に緊急ではなくても、早めに身体診察をはじめてしまいましょう。

病歴は、身体所見を取りながら聞けばいいのです。

患者さんの気持ちがこじれると、医学的な信頼すら得ることができません。

結果、検査や治療に同意が得られなくなり、逆に診療に時間を取られる羽目になります。

②次にバイタルサイン

バイタルサインの異常値は、必ず他の身体所見と組み合わせて、総合的に判断することが大事です。

といってもそんな説明では、救急外来に慣れていない医療者の方は「具体的にはどういう数値のときに気をつければいいの?」と思われると思います。

残念ながら、疾患や病状により、バイタルサインには大きくばらつきがあります。

病態は患者さんによってそれぞれ違うため、”例外”もあり、成書には目安すらあまり載っていません。

(というか載せられません……。)

しかしここでは、ブログ特有の自由さを利用して、「このバイタルサインはヤバい!」と感じる、その具体的な数値の目安をこっそりお教えいたします。

あくまでも いちER医の感覚的な目安ではありますが、参考にしていただければ嬉しいです。

(状況により具体的な数値は変わりますので、参考程度でお願いします。)

- 収縮期血圧<90mmHg

- 収縮期血圧が普段よりも30mmHg以上低い

- 脈拍>100回/分(たとえ血圧が普段通りでも)

- 脈拍<40回/分(たとえ血圧が普段通りでも)

→ショックを疑う - SpO2≦94%(小児なら≦96%)

- 呼吸数≧28

→呼吸障害を疑う - 体温<35℃

→低体温なのですぐに保温 - 体温41℃以上

→必要に応じてクーリング

※低体温や熱中症などは直腸温や膀胱温で測定(その場合は約1℃高く出ます)

これらの具体的な意味については、本題である問診からズレてしまうので、後日別記事で詳しく解説しようと思います。

③最後に主訴、現病歴、既往歴

さて、ようやく問診にたどり着きました。

問診では、主訴が一番大事なことは言うまでもないですが、それ以外も既往歴を中心に特に鑑別疾患に影響が出そうなもの、免疫不全、内服薬、アレルギーなどは漏らさず確認が必要です。

手短かに、かつ具体的に聴取しましょう!

「正しい問診」とは何でしょうか? 筆者の考える答えがこちら。

既往歴でリスクを考え、そのうえで主訴やそれ以外の情報から鑑別疾患を考えるわけです。

他記事で解説している「検査前確率」と「尤度比」の話と通じるものがありますね。

【主訴】の問診

まずは【主訴】です。ここから「鑑別」を考えるので、絶対に間違えないようにしましょう!

筆者は色々な病院の救急外来で働いてきましたが、【主訴】の”正答率”は病院や研修医の先生によって、体感で30%~100%と幅が非常に広いです。

「主訴を半分以上間違える人がいる!? そんな馬鹿な!」

【主訴】は問診の、ひいては臨床推論の基本のキです。

仮にも医師が、【主訴】を間違うことがあるなんて、信じられませんか?

しかし、問診のプロと言ってもいいER型救急医に言わせると、実際に【主訴】を間違えている人は、超ベテランのドクターたちの中にすら、実はたくさんいます。

というよりむしろ、正しい訓練を受けていないと、正確な【主訴】にたどり着くことは困難である、といったほうが正しいでしょう。

【主訴】の間違いは意外と多い

筆者は幾度となく、優秀で患者さん想いの上籍医から紹介された、患者さんの”主訴が間違っていた“という経験をしています。

「回転性めまいの患者さん」と紹介された患者さんは、問診すれば「失神」でしたし、逆に「失神の患者さん」は「痙攣」と「意識障害」でした。

あるいは「胃が痛いのでカメラをする予定の患者さん」の入院前心電図を見て、「心筋梗塞」を見つけたこともあります。

これは批難でも自慢でもなんでもなく、問診とは”そういうものだ”というよりほかありません。

【主訴】を間違ってしまった彼らは、率直に言って、筆者よりずっとずっと臨床能力の高いドクターたちです。

経験豊富で様々な知識を持ち、あらゆる治療にも長けており、診療の現場でも筆者は幾度となく助けてもらっています。

筆者のような何もかもが中途半端な中堅医師など、全く足元にも及ばない存在です。

そんな優秀なドクターたちでも、若い頃に問診に関する教育を受けていなかったがゆえに、【主訴】を取り違えてしまうのです。

【主訴】を間違えれば当然、鑑別疾患も変わるので、到底正しい診断や治療にたどり着くことはできません。

筆者はこれまで、【主訴】の間違いによる、たくさんの”誤診”を見てきました。

これは当然のことで、スタートを間違えていたら、正しいゴールに向かうこともできるはずがありませんよね。

いくらがあなたが診療で困ったときに上籍医や専門医にコンサルトしても、伝える【主訴】が間違っていたら、その上籍医も正しい診断を下せない可能性があります。

ですから、どれだけ救急外来が嫌いな人も、最低限【主訴】の見極め方だけは、必ず勉強するようにしましょう。

……とはいったものの、意外と【主訴】の問診の仕方を詳しく解説している本が少ないのが難点です。

そもそも索引が【主訴】でつけられている本も多く、「主訴は分かって当たり前」のような構造になっています。

これは、救急外来での診断学の本を執筆する医師の多くが、ER型救急医や総合診療医、家庭医などの一部内科医であるせいかもしれません。

長年の訓練のおかげで、意識せずとも適切な主訴を見つけ出すことのできる彼らと、そうでないドクターたちの間に、大きなナレッジギャップが横たわっているのだと思います。

以下では、【主訴】の問診の仕方について、典型的な具体例を挙げながら説明していきます。

なかなか体系的に学ぶことのできない【主訴】の問診について、ここでそのコツを学んでしまいましょう!

【主訴】を問診する際の注意点

主訴を問診する際は、以下の点に気をつけましょう。

- 主訴を曖昧なままにしない

- 自分以外の医療従事者が見た目でつけた「病名」を鵜呑みにしない

- 患者が主訴として提示する「病名」は自分の中で【主訴】に戻す

- 患者さんの使う「医学用語」に惑わされない

- 主訴が正しくても、予想外の鑑別疾患があることを念頭に置いておく

それでは、順に見てみましょう。

主訴を曖昧なままにしない

×「腹痛」

→○「心窩部痛」(胸部症状含む)

○「鼠径部痛」

○「陰嚢痛」

患者さんが「腹痛」と言ったとしても、そのまま「腹痛」から鑑別を絞るのは、あまり適切ではありません。

「左下腹部痛」「右側腹部痛」など、きちんと疼痛の部位を絞りましょう。

患者が「腹痛」と言った場合、その言葉は「心窩部痛」や「鼠径部痛」「陰嚢痛」なども含みます。

これは実際に内臓痛や関連痛のために「腹痛」がある場合も、慣用表現や羞恥心などから、痛い場所を具体的に言うことができず、「腹痛」という場合もあります。

腹部の臓器による疼痛は、一般に内臓痛なので、患者さん本人も痛い場所がピンポイントにはわからないことも多くあります。

患者さんに最も痛い場所を指差してもらい、さらにはその周辺も含めて必ず触診で確かめて、疼痛部位を正しく特定しましょう。

×「めまい」

→○「回転性めまい」=”景色が流れる、天井が回る”

○「前失神」=“眼前暗黒感、奈落の底に落ちるよう、スーッと血の気が引く”

○「浮動性めまい」=“なんとなく雲の上を歩いているようなふわふわした感じ”

「めまい」は、症状を正しく分類しにくい主訴のひとつです。

めまいをきちんと分類できたら、”主訴マスター”と言ってもいいと思います。

しかし回転性めまい、前失神、浮動性めまいは、各々想定する鑑別疾患が全く違いますので、必ず見分けられるようにしましょう。

自分以外の医療従事者が見た目でつけた「病名」を鵜呑みにしない

×過換気

→○呼吸困難

救急隊から「過換気」という触れ込みで搬送されてきた患者さんの中に、呼吸不全の患者さんがときどき紛れ込んでいます。

最初から「過換気」と呼ぶのは、過去に何度も同じ既往があり、経過中SpO2が100%である患者さんだけにしておきましょう。

特に、SpO2が100%でない過換気は存在しないと心得ましょう。

患者が主訴として提示する「病名」は自分の中で【主訴】に戻す

×「便秘」

→○下腹部痛

○心窩部痛 (イレウス、腸管穿孔、腹腔内出血、SMA塞栓、大動脈瘤破裂、子宮外妊娠破裂、心筋梗塞etc)

×「胃が痛い」

→○心窩部痛 (イレウス、腸管穿孔、腹腔内出血、SMA塞栓、大動脈瘤破裂、子宮外妊娠破裂、心筋梗塞etc)

患者さんの提示する「病名」は、一種の「解釈モデル」であって、実際に患者さんの身体の中で起こっている疾患の病態を指しているわけではありません。

世間で使われる一般の病名(あるいはある種の「慣用表現」)と、医学病名は結構ズレます。

また、一部の業界(とくに介護業界に多い印象です)だけで使われる、”謎の医学用語“なんていうものもあります。

あまり目くじらは立てず、しかし患者に起きたことを正確に把握しましょう。

例えば、介護業界でたびたび使われる謎の言葉「便ショック」。

これは、排便時に起こる状況性失神の一種を指しているようです。

患者さんの使う「医学用語」に惑わされない

「病名」の場合と同様に、患者さんは「医学用語」を医療者と同じ意味では使っていません。

これは問診する際に常に念頭に置いておいたほうが良いと思います。

患者さんの使用する「慣用表現」が一見「医学用語」と重なることは多いですが、それをそのまま鵜呑みにしてはいけません。

例えば、皆さんも一度は遭遇しただろう症例でいうと、「貧血で倒れた」という主訴(病名)ですね。

学生さんが朝礼をじっと立ったまま聞いていて、フラッと倒れるような症状の多くは、医学用語では「起立性低血圧」。

映画で見かけるような、驚きや痛みで貴婦人がフッと意識を失って倒れる症状の多くは「迷走神経反射」です。

どちらも医学的な「貧血」とは少し違います。強いていえば「脳貧血」の症状ですね。

さらに「貧血」という言葉は、日常的な表現として、体調不良、浮動感、他なんにでも使われます。

一般の方にとって「貧血」は、「なんとなくフラフラするイメージ」の症状を指しているものと思われます。

一方、医学的に「貧血」は「赤血球が欠乏し、十分な酸素が臓器に運べなくなった状態」を指します。

必ずしも倒れるとは限りません。

もちろん、患者さんが「貧血」と言ったとき「鉄欠乏性貧血」のように正しい状況を指していることもあります。

正しい使い方も紛れ込んでいるからこそ、より正確に理解する必要があります。

ここで、患者さんの使う医学用語について、珍しい筆者の実例を挙げてみましょう。

例①

週に数回夜のERに来て、毎度同じように症状の辛さや仕事の大変さを怒鳴って訴える癌の患者さん。

「いつもの癌性疼痛や。仕事をするときだけ痛くなる。お前は一言もしゃべるな。黙って俺の話を聞いてろ!」

→なだめて同意を得て診察すると、腹膜刺激徴候が陽性。CTを撮ると「腫瘍からの消化管穿孔」だった……

例②

複数の主訴でERを受診し「私は不定愁訴なんです!」と繰り返し訴える患者さん。

→解釈モデルを聞いたら、「たくさんの辛い症状を抱えている病弱な人」とのことでした……

医師ですら診断を間違えることもあるのですから、患者さんが間違えたって、何の不思議もありません。

毎回必ず、丁寧にその病名がどういう症状を指しているのかを、問診で紐解いていくようにしましょう。

また、テレビやネットなど、どこかで聞きかじった症状名・病名を使う人も非常に多いです。

これは患者さんだけでなく、専門でない医師、前医、看護師、救急隊、事務員などなど、すべての人の診断に同様に注意する必要があります。

なんでも疑うあたりが、「ER型救急医は、性格が悪い人でないとできない」といわれるゆえんですね。

もちろん、自分自身の診断が間違っている可能性も、常に忘れてはおりません。

相手の間違いに気づいた場合も、相手の表現をまずは否定せず頷き、患者本人に「それは具体的にはどんな症状ですか?」とやんわり探るのが良いでしょう。

ある程度ラポールが形成できてから、必要であれば正しい表現をお伝えしても良いと思います。

【主訴】が正しくても、予想外の鑑別疾患があることを念頭に置いておく

最後に【主訴】を正しく把握できている場合の注意点です。

正しく【主訴】を聞いたとしても、研修医にとっては(場合によっては専門医ですら)予想外の鑑別があることを常に念頭に置いておきたいところです。

○「ウンコしたい(便意)」

=腹膜刺激徴候などであることも(大動脈解離、腸管穿孔etc)

ときどき「トイレに行かせてくれ! ウンコ出る!」と叫びながら搬送されてくる患者さんがおられます。

もちろん、単純に下痢をしているだけということもあるのですが、この中には、大動脈解離による腹膜刺激兆候や、アナフィラキシーショックによる腸管浮腫などの症状が紛れ込んでいます。

特に、心血管リスクの高い患者さんや、アレルギーを疑う現病歴や症状のある患者さんが、冷や汗をかいて便意を訴えているときには、1人でトイレに行ってもらうことは避けましょう。

筆者の経験ではないのですが、内開きドアのトイレの中で倒れ、救出困難となったショックの患者さんの話を聞いたことがあります。

患者さんには大変申し訳ないのですが、命のリスクにはかえられません。

オムツを当てるなどして、ベッドの上で排便をしてもらえるようにお願いしましょう。

困ったときは、受診のきっかけを聞く

患者さんも色々な方がいるので、主訴を尋ねたはずが、たくさんの曖昧な症状(や、ときに家族や知人への不満など)が次々出てくる人もいます。

そういうときはご本人に「一番困っているのは何ですか?」と聞くのが一番です。

返ってきた答えが、受付の段階で聞いていた主訴と全然違う!なんてこともよくあります。

大抵の場合はこの質問で主訴が明確になりますが、ときにはまだ患者さんの訴えが曖昧で、何が一番の困りごとか分からなかったり、医学とは関係のない話ばかりが出てきてしまうこともあります。

その場合は、「何がきっかけで救急外来を受診しようと思いましたか?」と聞くと、上手くいくことが多いです。

この質問は、「なんで一昨日からの症状でよりによって今日こんな時間に受診したんだろう?」と思う(ときに陰性感情を持つ)ときも、役立ちます。

実は発熱を主訴に受診していても、受診した理由を詳しくたずねると、「それはもちろん、熱でふらついて転倒(または転落)したから受診したんですよ。でなきゃこんな夜中に受診しませんよ!」なんて言われることもしょっちゅうです。

逆にもし「えーっ 自分自身の臨床経験で、そんな特殊な病歴の患者さんは一度も見たことないけど?」と思う方がいらっしゃったら、残念ながらどこかで主訴を誤っていた可能性がとても高いです……。゚(゚´Д`゚)゚。

その逆もしかりで、筆者は学生時代から、救急の恩師T先生に「外傷の裏には内因性疾患あり」と口を酸っぱくして教えてもらいました。

実際、筆者の体感では、転倒で救急搬送されてくる高齢患者さんの半分近く、Walk-inの1/3程度が、感染症や脱水などが原因でした。

地域によってその割合は大きく違うとは思いますが、外傷と内因性疾患が表裏一体であることは、必ず念頭においておいたほうが良いでしょう。

【現病歴】は経過が大事

【現病歴】は、主訴の症状が「いつから」「どのように(急性か緩徐か?)」発症し、「どんな経過を辿っているのか」が大事です。

急性発症の症状(特に疼痛)や、持続性の疼痛は危険な疾患の可能性が高いと心得る

ただし患者さんはすぐ「急に」「ずっと」などという表現を使います。

例えば、患者さんがテレビをぼんやり見ているときにふと「なんか頭が重いな~」と感じ、それが徐々に頭痛に変わってきたら、患者さんにとっては「テレビを見ているとき、急に頭が痛くなった」です。

また一昨日から1日に2、3回腹痛が出て、毎回数十分以内に治まる場合、患者さんにとっては「一昨日からずっとお腹が痛い」です。

このような患者さんの言葉と医学的な定義のズレは、救急外来にまだ慣れていない医療従事者がトリアージや問診でよくハマる落とし穴の一つです。

患者さんの語る「急に」「ずっと」が、医学的な「急性発症」「持続性」なのかは、必ず確認しましょう!

次のように質問すると、正しい回答が得られやすいです。

【現病歴】問診のコツ

このように聞いて、症状の始まり方と持続の仕方を、きちんと把握しましょう。

なお痛みに波があっても、その痛みが完全にゼロになることがない疼痛は、「間欠痛」ではなく「持続痛」と捉えましょう。

問診で意外とハマりがちな落とし穴

問診の落とし穴は、他にもあります。

研修医の先生からもらうコンサルトで、以下のような失敗をよくみます。筆者もうっかりやったりしますΣ(・∀・;)。

- 一つの疾患だけを考える”一本釣り”

- 自分の常識から”病歴をつくる”

- 患者が言わなかった症状を「ない」と思い込む

– 症状の変化を確認しない

– 今ない症状を発症時もなかったと決めつける

皆さんは身に覚えがありませんか? 筆者には身に覚えがありまくります。

一つの疾患だけを考える”一本釣り”

皆さんは、丁寧に鑑別診断(重症3つ+よくある疾患common disease3つ)を挙げず、真っ先に思いついた一つの疾患だけを考えてしまうことってありませんか?

それに対する問診や検査だけをする行為を通称”一本釣り”と呼びます。

想定しているたった一つの疾患を疑うような問診だけをして、他の鑑別疾患の可能性を考える問診をしない状況のことです。

この通称”一本釣り”は、容易に誤診に繋がるので、絶対にやってはいけません。

よくあるのが、救急隊員の方や看護師さんの話、紹介元の先生の診断名などから、とある1つの疾患のことばかりを考えてしまう”アンカリング“です。

筆者の恩師であるT先生は、問診から検査そして治療までスムーズに進みすぎている時こそ、この罠にハマる、という格言をたびたび話されていました。

これは例えば、片麻痺から脳梗塞を疑い、CTで出血がなくMRIで新規脳梗塞を発見した時などです。

t-PAを流そうとした直前に実は大動脈解離から二次的に生じた脳梗塞だったと判明したなんていう話を時々耳にします。

大動脈解離にt-PAを流したときの死亡率は100%に近いです。肝の冷える話ですね……。

ERでの救急医の頭の中では、最初に必ずいくつもの鑑別疾患を挙げておき、問診の内容によって、その優先順位を入れ替えていく、という作業が常に行われています。

これさえできれば、”一本釣り”はある程度予防できます。

自分の常識から”病歴をつくる”

きっとこうだろうという想像や「常識」から”病歴をつくってしまう”。

「嘘つきや作話症じゃあるまいし、さすがにそんなことはあり得ない!」と思われるでしょう。

しかし人間は思い込みの生きもの。実際には結構やってしまうものなのです。

よくよく思い出してみてください。

これまでに一度も「○○の可能性は?」と上籍医に聞かれ、本人に病歴を確認せずに「それは(常識で考えて)ありません」と答えたことはありませんか?

実はこれ、結構よくあるやりとりです。

筆者自身も、コンサルトをくれた研修医の先生に、想定される病歴を尋ねたときに「そんなことはあり得ません!」ときっぱり否定された、という経験がたくさんあります。

しかし後で患者さんにこっそり話を聞きに行くと、結構な頻度で研修医の先生が「ない」と否定していた病歴があったりするものです。

研修医の先生方は別に、嘘をつこうと思ってそんなことを言ったのではありません。

単純に常識の範囲で考えて、「そんなことは起こり得ない」と思って「ない」と答えているにすぎないのです。

以下に、筆者が実際に経験した一例を示しましょう。

ある日の夜のER。研修医の先生から、

「昨日、酔っ払って転倒した患者さんの腰痛なんですが、レントゲンはどこを撮ればいいですか?」

というコンサルトをもらいました。

「どんな受傷起点ですか? 転落したりはしてないの?」と尋ねると、

「帰宅時に玄関先でちょっと転んだだけと言っていたので、転落はしようがないですね」とのお返事。

そこで実際に患者さんのところへ行き、現病歴を詳細に尋ねてみると……

「家の鍵をなくしてしまったので、2階の窓から入ろうと思って登ったら、2階の屋根から玄関前に落ちた」

という回答でした。

患者さんは自分の酔ったときの行動に少しバツが悪くて、「玄関先でちょっと転んだ」という表現を使っていたのですね。

確かに「玄関先で」(2階から転落して)「転んだ」のは事実です。

身体所見から骨折よりも臓器損傷を疑って造影CTを撮ると、診断は「脾損傷」。

CTを見た消化器外科の先生がすっ飛んできてくれました。

患者さんに限らず、人は誰でも、自分を少し良く見せたいと思っています。

患者さんのした「ちょっとだけ都合の良い話」が、我々の”常識”と相まって、”誤った病歴をつくってしまう”ことは、往々にしてあります。

「あり得ない、なんてことはあり得ない」この事実だけは絶対に忘れずに、診療に取り組みましょう。

患者が言わなかった症状を「ない」と思い込む

患者が「言わなかった」症状を、具体的に質問せずに「ない」と思い込むことも、我々はやってまいがちです。

必ず患者さんに質問して確認したうえで、陰性所見はカルテに「〇〇なし」などと記載しましょう。

病院に到着してからの症状と、「到着する前の症状」が違っていないかも、確認する必要があります。

特に、以下のパターンをよく見かけます。

- 症状の変化を確認しない

- 今ない症状を発症時もなかったと決めつける

①症状の変化を確認しない

病院に到着してからの症状と、到着する前の症状が違っていないかを確認しそびれる、ということはよくあります。

患者が「言わなかった」症状を、具体的に聞かずに「ない」とたかをくくってしまうのも、よく見るパターンです。

多くの人にとって、「聞いていないこと」は「存在しないこと」なのですね。

思い込みっていうのは怖いものですね……。

問診の際は必ず「どんな症状から始まったんですか?」などと聞くようにしましょう。

②今ない症状を発症時もなかったと決めつける

「症状の変化を確認しない」の亜型といえますが、これはかなり大事です。

正直な話、筆者にもめちゃくちゃ身に覚えがあります……

例えば先ほどの例の大動脈解離の場合、大血管が裂けている時は激痛なのですが、それが止まると痛みが消失してしまう人が結構います。

症状が消えても、それがすなわち軽症とは限らないのです。

以下に、筆者の上司の先生の経験症例を挙げましょう。

ある日の救急外来での出来事。

「ヨッ!」と片手をあげて挨拶しながら、救急車からジャンプして軽快に降りてきた、壮年の男性患者さんがいたそうです。

先生は思わず、「あれ? 患者さんはどこに?」と尋ねてしまったといいます。

搬送されてきた患者さん本人は「何ともないよ、じゃあな!」と言って、そのまま帰ろうとしたそうです。

しかし近くにいた同僚の方が「いや、救急車を呼ぶ前は痛みで悶絶していました!」と止めるので、精査してみたところ、大動脈解離が見つかりました。

その患者さんが、ICU に入室したのは言うまでもありません。

このように、たとえ症状が来院時には消えているとしても、その原因疾患が軽症だとは限りません。

いや~ホント、お互いに気をつけたいところですね。

予想外の現病歴などいくらでもあるのが”救急外来患者”です!

我々のたかだか数十年の人生で、人様の壮大な人生は想像しきれません……1つずつ確実に問診していきしましょう。

「食事が摂取できるか」で鑑別診断と入院適応が変わる

食事ができるか、はとても大事な【現病歴】の一部です。

食事摂取ができるかどうかで鑑別診断が変わることがあります。

嘔気や嘔吐の症状についても、必ず確認しましょう。

一見整形外科のようにみえる症状(体動で悪化する腰痛、背部痛、大腿部痛)

→嘔吐・食思不振等の消化器症状があるなら、まずは内科的疾患を考える

(心筋梗塞、胆嚢炎、大腿・鼠径・閉鎖孔ヘルニアetc…)

実は筆者は訪問診療もしているのですが、こんな経験があります。

高齢女性患者さんのおうちへの定期診療へ行ったときのことです。

患者さんのご家族が「10年以上前からときどきある股関節痛がまた出だしたので、湿布を下さい」とおっしゃいました。

患者さんは微笑んで「脚を動かすときだけ痛いんです」と話されますが、普段より若干顔色が悪いような気もします。

「食事はちゃんと摂れていますか?」と尋ねたところ、「実は朝食を吐いてしまって……」とのこと。

患者さんに腹痛はまったくなく、CTどころかレントゲンすらない家の中では、確定診断は難しいです。

それでも、エコー(腸管内容物のto and fro)や身体所見(Howship-Romberg徴候)から、閉鎖孔ヘルニアが否定できないと考え、ご本人やご家族と相談し、念のため病院へ紹介受診することにしました。

同日、紹介先の病院から、閉鎖孔ヘルニア嵌頓の診断で、緊急手術になったと連絡をもらいました。

この患者さんを診察する時、筆者の頭の中に浮かんでいたのは、恩師である救急医T先生の大学時代の講義でした。

T先生は、体動時痛があり整形外科疾患が疑われる症状のときは、消化器症状がないかを確認するようにおっしゃっていたのです。

できる検査が限られている訪問診療の現場でも、問診は大きなパワーを発揮します。

この症例を通して、筆者は教科書には書かれていない”救急医の知恵”の底力を見た気がしました。

また、この患者さんを救ってくれたT先生は以前、体動時痛のある整形外科っぽい症状の患者さんを見たときはこう質問しなさい、と教えてくれました。

T先生曰く、患者さんが整形外科の疾患であれば、痛みはあっても「食べられる」と答える答える方がほとんどだというのです。

逆に、消化器疾患だと、「今は無理です」と答えることが多いとのこと。

筆者も臨床で実際に試しているのですが、確かに不思議なほど当たります。

エビデンスはないですが(というか臨床研究に携わるものとして言わせてもらえば、この質問を研究としてデザインするのは案外難しいです)、質問するだけならタダなので、みなさんも一度試されてみてはいかがでしょうか。

最後に、食事摂取が可能かを尋ねることの利点をもう一つ。

外来での臨床経験のある方なら同意いただけると思うのですが、患者さんが食事・水分が全く摂れていない場合、たとえどんな疾患だとしても、入院適応となる可能性があります。

食事はともかく、水分が全く摂れていないと、命の危険があるからです。

その意味でも、手術や内視鏡検査の予定がない患者さんにも、最終食事については時刻や内容も含めてきちんと確認したいですね。

身の回りのことができるかによって入院適応か変わる

高齢者や身体・精神障害のある患者さんなどでは、要介護度や誰と住んでいるのか、普段どのような医療福祉サービスを利用しているのかなど、自宅での生活状況を推察する情報も現病歴に必須です。

普段の生活がどの程度自力でできるかや、身近に介助者がいるのかによって、治療方針が変わることも多いからです。

身の回りのセルフケアには、以下のような基本的日常生活動作(Basic ADL)が挙げられます。

基本的日常生活動作(Basic ADL: BADL)

Dressing 着替え

Eating 食事

Ambulation 移乗

Toileting 排泄

Hygine 入浴

(何故かこれ、語呂でDEATHと覚える、と習いました。うーん、ちょっと不吉すぎません……?)

このBasic ADLの中でも特に、「トイレに自力で行けるのか」や「食事を自分で摂取できるのか」は、患者さんが自宅療養ができるかどうか(帰宅可能か入院加療か)を判断する上で、最重要といっても過言ではないほどです。

患者さんの自宅での生活が具体的にイメージできるくらいまで把握するよう努めましょう。

例えば、高齢患者さんならこんな具合です。

例①

独居、ADL自立。普段は料理も自分で作っている。

例②

独居、要介護申請はしていない。普段は押し車歩行している。トイレ歩行も可能。

近くに住む姪が毎日夕方に食事を運んでおり、自分でチンして食べている。

例③

要介護3で看護師付きの施設入所中。普段は車いすだが、短距離であれば杖つき歩行できる。

食事は普通食を自分で食べ、排泄はポータブルトイレに自分で移乗することができる。

例④

要介護度4で普段は車椅子、主介護者の妻と2人暮らし。

月水土はデイケア、火木はヘルパー、金は訪問看護、日曜日はたまにショートステイを利用している。

食事は刻み食を見守りで摂取、トイレはオムツ排泄している。

このような情報は、治療判断の重要なポイントとなります。

ADLが自立しており介護度の低い患者さんから順に並べましたが、要介護度が低いほど自宅療養がしやすいかといえばそうでもありません。

案外後半の③や④の患者さんのほうが色んな人の手助けがあるため、施設や自宅でも様々な疾患の治療にも対応しやすいということもあります。

例えば、診断が軽度の肺炎だった場合、①の患者さんは、発熱で自分で動けなくなったら自宅療養が困難なので、入院せざるを得ないかもしれません。

②も同様です。

ただし姪の方が「叔母さんは病院嫌いなので、自分がしばらく泊まり込んで様子を見ます」とおっしゃるなら、自宅療養が可能かもしれません。

③や④だと、一見入院が必須に見えますが、状況によっては入院せず自宅や施設で治療した方が本人にとって良いという可能性もあります。

入院では密な治療ができる反面、患者さんの認知機能やADLがさらに低下してしまうリスクもあるためです。

それまで歩けていた人ですら、感染症などで入院したら足腰が弱り歩けなくなった、というのは残念ながらよくある経過のひとつです。

このように、普段どのような生活をしていて、疾患イベントによってその生活がどのように変わるかを把握することは、入院適応を決める上で最重要となります。

結局、家で水分も取れずトイレも垂れ流しの状態になってしまう可能性が高いのであれば、元いた場所に帰ることがかなり難しいことは、皆さんにもたやすく想像できると思います。

たとえその場は無理やり帰したとしても、病状が悪化して、次は救急車で来院することになるでしょう。

【既往歴】が実は最重要

患者さんがあまりに軽症っぽいときなど、うっかり聞き逃してしまうことがあるのは、きっと筆者だけではないはず……。

しかし【既往歴】は、実は患者さんの問診の中では、【主訴】と並んでトップ2に入る最重要情報です!

免疫不全になるような疾患などいわゆる”ヤバイ既往”がある患者さんでは、疾患発見の遅れが生命・機能予後を大きく分けます。

そのため、このような患者さんに対しては、病歴・身体所見がパッとしない(明らかには何かの疾患を疑わない)段階でも、鑑別に挙がる病気は、検査で積極的に探して構いません。

これは、スマートに必要最小限の検査だけを格好良く行って診断をつけることよりも、ダサくても疾患を積極的に見つけるほうが、患者さんの予後にとって重要だからです。

【既往歴】は問診前にある程度把握しておこう

【既往歴】を把握する場面では、問診以外にも役に立つ情報源がいくつか存在します。

問診する前に【既往歴】をゲットする方法として、以下をチェックすると効率的な病歴聴取ができます。

- 過去のカルテを参照する

- 常用薬には、既往歴を想定するヒントがある

- お薬手帳はチェック必須

過去のカルテを参照する

今から診察する患者さんに、自分の病院の受診歴があれば、さっと過去のカルテに目を通して、既往歴やこれまでどんな理由で受診してどんな治療を受けていたのかを確認します。

特にER受診時のカルテや退院時サマリーは、要点が要約されていて便利なので、参照することをオススメします。

できれば患者さんが診察室へ入室するより先に、過去のカルテをチェックしておくと、鑑別疾患が浮かぶので、より適切な問診をしやすくなります。

常用薬には、既往歴を想定するヒントがある

臨床現場にいる方にとっては「あるある」な話ではないかと思いますが、慢性疾患を「薬をのんでいるから治った」と考えている患者さんは少なからずいます。

患者さんとのやりとりは、大抵こんな感じです。

医師「高血圧はありますか?」

患者「ありません」

医師「ではのんでいる薬は何ですか?」

患者「血圧を下げる薬3つです」

医師「あ、高血圧があるんですね」

患者「高血圧じゃないです。薬を飲んでるから治ってます」

一休さんのトンチのようですが、なるほど確かに今は「高血圧の状態ではない」わけです。

ですが、これは医学的にはどう考えても高血圧症です。

上記と同じやり取りが、糖尿病や脂質異常症などの生活習慣病でも、たびたび見られます。

このように、薬の内服により「治った」または「自然治癒した」と勘違いしている方や、治療をしていないから疾患がないと認識している方が意外と多いので要注意です。

生活習慣病は自覚症状があまりないため、合併疾患や合併症を含めて病識を持ちにくいのが理由ではないかとおもいます。

問診でこのような数々のトラップを避けて既往歴を正しく把握するには、「これまでに血圧が高いと言われたことはありませんか?」のように聞くのがオススメです。

さらに、こういう医学的事実と患者さんの認識の齟齬を知るためにも、「何の薬をのんでいるか」という質問は非常に役立ちます。

お薬手帳はチェック必須

上記のやりとりで、「何の薬を飲んでいるのですか」と尋ねると「パッケージが銀の、白い薬です。粒の大きさがこのくらいの……」という答えが返ってくることもままあります。

これは患者さんが自分の病気のことを詳しく知らない場合によく発生します。

患者さんは一生懸命錠剤の粒の大きさや色、味などを説明して、何の薬かを伝えようとしてくれますが、よほど特徴的な薬でない限り(そしてあなたがそれを記憶していない限り)、その情報から内服薬が分かることはありません。

諦めておくすり手帳に頼りましょう。

話が長引く前に、すみやかに「お薬手帳はお持ちですか?」と尋ねてしまうのが吉です。

情報の正確性に気をつけよう

現病歴を問診するとき同様に、情報の正確性には気をつけましょう。

重要な病歴は、〇〇病院△△科□□先生の診断であるのか、まで聞けるとなお良いです。

大きな声では言えませんが、非専門医での「喘息の気がある」「狭心症かも」「脳梗塞の気がある」などの診断は、ちょっと怪しいときがあります……

リスクのある【既往歴】を見つけ出そう

以下のリスクを持つ【既往歴】は、鑑別疾患を挙げる上で非常に役立つので、必ずチェックするようにしましょう。

- 血管リスク

→高血圧、高脂血症、糖尿病、喫煙、心筋梗塞・狭心症、脳梗塞、ASO、透析、血管奇形など - 感染リスク

→糖尿病、癌(特に化学療法中)、膠原病、透析など

(「なんとなくだるい」等の曖昧な主訴で、熱がない場合でも、積極的な熱源検索を考慮) - 消化管穿孔リスク

→癌、放射線療法、整形外科的疼痛(NSAIDs内服の可能性)、便秘など - 塞栓・血栓リスク

→心房細動、心臓シャント疾患、深部静脈血栓症など

特に、患者さんの【主訴】から想起される鑑別疾患に重要な【既往歴】は、重点的に質問するようにしましょう。

【内服薬】はお薬手帳1冊だけじゃわからない

【内服薬】を把握するときにはお薬手帳を見せてもらう、これはもちろん基本ですね。

しかし世の中には、おくすり手帳を持ち歩いていない人も多いです。

そんなとき、まずは「お薬の説明が書かれた紙はありませんか?」と聞くようにしましょう。

不思議なことに、意外とそれはかばんの中に入っている……という人がいます。

しかし、お薬手帳や薬の説明の紙を見せてもらえたとしても、それで安心しないで下さい。

病院やクリニックがフリーアクセスな日本では、複数の病院から処方をもらうことも普通です。

「◯◯クリニックがかかりつけです」と話を聞いて、そのお薬手帳を確認できたとしても、「他にかかっている病院やクリニックは?」と尋ねることは有用です。

病院ごとの門前薬局で別のお薬手帳をもらって、複数冊所持している方もときどきおられます。

「何のためのお薬手帳なんだ……?」と頭を抱えたくなりますが、どれだけ良いシステムでも、正しく運用されるとは限りません。

また稀ですが、お薬手帳に対応していない院内処方のクリニック、なんてものもあります。

わからない薬品名はすべて調べよう

診療に重要な薬があるので、手間でも最初は全薬名を調べましょう。

昔はジェネリック医薬品は全て一般名に統一してくれたらいいのに……と思っていましたが、最近は一般名+「会社名」で出すことが多いですね。

神対応バンザイ!

しかし生活習慣病などの薬を中心に、合剤がやたらめったらに増えました。

それでなくても生活習慣病の治療薬の種類は多いので、さらにその組み合わせにそれぞれ別の名前を付けられるとなると正直発狂しそうですが、創薬戦国時代の昨今、製薬会社も生き残りに必死なのです。

全部覚える必要はないので、諦めて一つずつ調べましょう。

【内服薬】は【既往歴】のヒントになる

【既往歴】の項でも述べましたが、内服薬を確認することは、既往歴の大きなヒントになります。

先述の通り、特に血管リスク、感染リスクの高い患者を見逃さないようにしましょう。

以下に、内服薬により想起するよくある【既往歴】の例を示します。

- ワーファリン

→心房細動、心原性脳梗塞など - アスピリン

→心筋梗塞、狭心症、非心原性脳梗塞など - ラシックス

→心不全、皮下浮腫、高血圧など - ステロイド

→自己免疫性疾患、膠原病など - 糖尿病薬

→感染症など、+他の疾患の合併リスクが高いかも

これらのうち、糖尿病に関する表記の後半だけちょっと曖昧ですね。

ここで上司がしみじみ言っていた話をひとつ。

2型糖尿病の患者さんは不思議と楽天家の割合が高めで、自分の病気に無頓着なことも多いのだそうです。

もちろんひとくくりに言えるものではありませんが、糖尿病薬を処方されているという事実は、本人が認知していない他の病気が隠れているかもしれないという、良いヒントになるそうです。

実際、糖尿病患者の死亡の約2/3は心血管疾患と脳卒中が占めており1、血管系疾患のリスクが高いことは、多くの人が知っていることでしょう。

糖尿病単独でも血管リスクとなることが知られていますが、糖尿病患者さん全体の死亡の中には、高血圧や脂質異常症など他の合併症による影響も隠れているのかもしれませんね……。

また、【内服薬】では、外傷や吐血など出血での、出血リスクも確認できます。

皆さんご存知、出血を助長するリスクのある薬、抗凝固薬、抗血小板薬などのいわゆる「血液をサラサラにする薬」ですね。

- 抗凝固薬

→商品名 ワ-ファリン、プラザキサ、イグザレルト、エリキュースなど - 抗血小板薬

→商品名 バイアスピリン、パナルジン、プラビックス、プレタールなど

これは外科や消化器の先生に必ず尋ねられるので、チェックしておきましょう。

ワーファリンに対するビタミンKをはじめとして拮抗薬が存在する薬もあるので、使用を検討することもできます。

さらに、患者さんの【主訴】から想起される鑑別疾患に重要な【内服薬】も、確実にチェックするようにしましょう。

例えば、吐血や黒色便が主訴なら、胃・十二指腸潰瘍のリスクとなる薬(NSAIDsなど)も大事ですね。

臨床現場にいる方なら、「胃が痛いからロキソニンをのんで耐えていた」という、胃潰瘍患者さんを一度は見たことがあるかもしれません。

きちんと内服しているのか?

「薬を本当に定期的に内服しているのか?」はとても大事です。

医者が思うほど、患者さんは薬をのんでいません。

筆者自身、自分で希望して処方してもらった風邪薬でさえ、のみ忘れることが多いです。特に昼食後の内服!

筆者が救急外来で、お薬手帳にずらっと並んだ処方薬を一生懸命メモったあとで、患者さんが「主治医の先生には隠しているけど、本当はお薬を全然のんでないの……」とこっそり教えてくれたという経験も珍しくはありません。

また訪問診療先の患者さんのご自宅で、一包化された数百日分の処方薬が、部屋にあふれかえっているのを見るのも日常茶飯事です。

さらには、内服薬を誰が管理しているのかも大切です。

高齢者が自分で管理している場合、認知機能などの問題から、実は薬をひとつものんでいないというパターンだけでなく、逆に誤って大量内服していることもあります。

このように、シンプルな【内服薬】だけでも、きちんと把握しようとすると、重要なポイントがあることがご理解いただけたでしょうか。

【アレルギー】問診のコツ

これも皆さん、必ず患者さんに確認されていると思います。

チェックリストを使っている病院も多いですね。

ただ質問の仕方には実はちょっとしたコツがあるので、それをお伝えしようと思います。

まず、「アレルギーはありますか?」と聞いても、アレルギーの既往がわからないことがあります。

これは、「アレルギー」を正しく理解している患者さんが案外少ないためです。

「薬を飲んだり何か食べた時に、身体にブツブツが出たり息が苦しくなったことはありませんか?」など、具体的に想定されるアレルギーの症状を聞くほうがベターです。

逆に、患者さんに自ら「アレルギーがある」と言われた場合は、そのときにどんな症状が出たかまで詳しく聞き出しましょう。

ただの気分不快や食あたりなどをアレルギーだと思い込んでいる方も非常に多いです。

アレルギー症状は、「皮膚の発赤(蕁麻疹)」や「皮膚の掻痒感」、「口腔内や気道の違和感」、「呼吸困難」などが一般的です。

しかしアナフィラキシーまでいくと、腹痛、嘔吐、下痢、血圧低下等も起こるので、患者さんが「〇〇を食べて下痢をした」といった場合も、ただの食あたりだと決めつけたりせず、総合的に判断する必要があります。

また逆に、「サバで1度だけ蕁麻疹が出たけど、そのあとは大丈夫」という場合は、魚類によるヒスタミン中毒の可能性もあります。

ヒスタミンは保存中に、一部の青魚や赤身の魚が含有しているヒスチジンから生成されます。

加熱しても分解されないため、焼き魚など、生で食べていない場合も発症し得ます。

アレルギーの問診も、意外と奥が深いですね。

【嗜好歴】は嘘の宝庫!?

【嗜好歴】も、問診の際は既往歴同様の注意が必要です。

たとえば患者さんが禁煙を始めたら、たとえそれが禁煙1日目でも「タバコを吸っていない」と言います。

または体調が悪くて、受診日だけ吸えなかったような場合も「一本も吸ってない」という答えが返ってくることはよくあります。

「今までにタバコを吸ったことはありますか?」のような表現で質問すれば、過去の喫煙歴も聞けて一石二鳥です。

また医療者を前にした場合、酒・煙草の量は控えめに申告したくなるのが人情というもの。

酒飲みの患者さんに「晩酌に缶ビールを1~2本」と言われたときは、毎日缶ビールを2本飲んでいるのだろうなぁ……と想定しておくのが、由緒正しき性格の悪い救急医のお作法です。

また、なにやら患者さんの歯切れが悪い場合は、「多いときはどのくらい飲まれますか?」と聞いて、返ってきた本数「3本です……」が普段の摂取量であると判断して、飲酒による疾患リスクを見積もります。

これは患者さんの申告を信頼していないのではなく、疾患のリスクは高めに捉えておく方が、医師にとっても患者さんにとっても安全だからです。

なお、後から付き添いのご家族にこっそり聞くと、「多くて3本なんて大嘘です。毎日缶ビール4~5本に、焼酎も2~3杯は飲んでます。私が言っても聞かないんで、先生から注意してやって下さい!」と返ってくることも日常茶飯事です。

長年臨床現場で丁寧に問診をしていると、正直嗜好歴に関しては、患者さんよりご家族から聞いた方が正しい量が把握しやすいのかも……と思ったりもします。

問診は必ず家族と一緒にしよう

嗜好歴でも付き添いの方からの情報が重要であることは触れました。

それだけではなく、後からのトラブルを避けるため、できるだけ早い段階で患者家族も部屋に入れて診療することが大事です。

たとえば、「患者本人の主訴」と「連れてきた家族の主訴」が違う、なんてことも、ざらにあります。

たとえば、患者さんが長年悩んでいる便秘の相談に真摯に乗り、緊急加療の必要な疾患は認めなかったとしましょう。

帰宅直前の説明で、ご家族に「えっ便秘じゃなくて、急に起こった頭痛が心配で来たんですけど?」などと言われて、精査が最初からやり直しになるだけなら、まだマシなほうといえます。

もっと悪いのは、患者さんの家族が直接説明を聞かず、「頭痛は問題ないと診断された」という誤解が生じることです。

この誤解によって、患者さんは頭痛に対して適切な精査や治療を受けるチャンスを失うかもしれないのです。

「さすがにそんなことあり得ないでしょ……」と感じる方もいるかもしれません。

しかし私達は、【現病歴】の項で「あり得ない、なんてことはあり得ない」ということを学んだのでした。

そして実際、先に家族に話を聞けなかった症例では、このような事態にはしょっちゅう遭遇します。

ご家族と一緒に問診を行うことで、患者さんの主観だけでなく、客観的な情報を知ることができます。

ご家族と話することには、以下のようなことができる利点があります。

- 普段を知る人に症状を比較してもらう

- 帰宅後に病状が悪くなったときに病院へ連れてきてもらう

- 家族に訴えられにくくなる

以下に、一つずつ見ていきましょう。

普段を知る人に症状を比較してもらう

ご家族は、患者さん本人が忘れている病歴や気づかない症状(特に意識障害・全身状態不良)など、たくさんの有益な情報を教えてくれます。

皆様ご存知のことと思いますが、病歴や身体所見というのは、病気がないときの状態との比較が何より大事です。

しかし、救急外来で出会う患者さんは、そのほとんどが初対面の方です。

自分の見ている患者さんが、軽度の意識障害なのかそれとも認知症なのかは、普段から接している人にしか判断がつきません。

どのくらい深刻に痛がっているのかなども、知り合いでないと判断がつかないこともあります。

このような評価のためには、患者さんのご家族に限らず、施設の職員さんやケアマネージャーさんなど、普段の様子を知る人を巻き込んで診療にあたりましょう。

普段の様子を知る人がその場にいなければ、筆者は連絡先を探し出して必ず電話をしています。

連絡先が見つからない時は、おくすり手帳や薬の袋、診察券などを確認させてもらい、受診歴のある病院に家族やケアマネージャーなどの連絡先と、ついでに既往歴や検査データを確認しています。

ただし、病歴聴取で患者さんの性行為や虐待の可能性などについて聞くときは、ご家族がいると本当のことを言ってくれないことがあります。

検査のタイミングなどで、ご家族に自然に席を外してもらったときに、落ち着いた態度で優しく尋ねましょう。

帰宅後に病状が悪くなったときに病院へ連れてきてもらう

救急外来での診断というのは、患者さんが疾病を発症してから改善もしくは悪化する流れの中の、たった1時点での評価にすぎません。

ERから帰宅後に患者さんの状態が悪くなることも、十分考えられます。

しかしそれを患者さん本人だけにいくら丁寧に説明しても、片手落ちになってしまいます。

本当に病状が悪化したり、あるいは合併症を発症したときには、強い疼痛や意識障害などが出現し、患者さんは自力では病院に来られないかもしれないからです。

このようなときに、再度患者さんを病院へ連れてきてくれる(あるいは救急車を呼んでくれる)のは、患者さんの”ご家族“です。

つまり、現在の症状がどう変わったときには必ず病院を再受診してほしいかを伝えるべき相手は、最低でも2人はいることになります。

患者さん本人とご家族の両方に今後予測される経過や再受診のタイミングを説明することで、患者さんの自宅療養をより安全なものにすることができます。

家族に訴えられにくくなる

保身的な話で恐縮ですが、患者さんの状態が悪くなってから「そんな話は聞いていない!」と訴えるのは、「家族」です。

あなたがどれだけ患者さんに心を尽くして接し、丁寧に説明したとしても、病状が悪化して意識状態の悪くなった患者さんには、あなたがいかに親切だったかを説明する力はないのです。

残念ながら、現代は訴訟社会になりつつあります。

そういった意味でも、ご家族も治療の意思決定に巻き込んで、お互いに同意した上で治療方針を決定しましょう。

もちろんこのとき、患者さんやそのご家族にに治療方針の全責任を押し付けるようなことがあってはなりません。

あくまでも患者さんに最も適していると考えられる医療行為と、それ以外の選択肢について説明したうえで、本人にとって一番いい治療法を皆で決めるようにしましょう。

そして最後に、救急外来で実施した検査・治療は医師一人で勝手に決めたものではなく、皆で相談して選んだ方針である旨を、必ずカルテ記載しておくことが重要です。

まとめ

以上、問診で使えるコツを、一つずつ説明していきました。

これでもう、問診で何を聞いていいのか思いつかない、OSCEレベルの問診技術から抜け出したい、という疑問からは、一歩抜け出せたのではないでしょうか。

ここまでで述べたポイントを念頭に病歴聴取を行うことで、問診そのものが、臨床推論や、適切なカルテ記載の即戦力となります。

問診をもっと具体的に勉強したい方へ

嬉しいことに本記事を読んでくださる方が増え、「もっと詳しく問診方法を勉強するにはどうすれば良いですか?」という質問をいただくようになりました。

身近な問診上手の先生を見つける

問診を学ぶ一番の近道は、まずはあなたのいる環境で、今回挙げたようなポイントをおさえた問診をしている先生を探すことです。

そして、その先生の問診やICに同席させてもらったり(そんな余裕のない環境であれば聞き耳を立てて)、どんな病状のときにどんな質問をしてるのかを学ぶのが、もっとも実践的といえます。

臨床現場では、その病院周辺地域の社会背景なども加味した鑑別診断を念頭においた問診を知ることができ、非常に実践的な診療技術が学べます。

こういった問診技術に関しては、総合診療医や家庭医、ER型救急医などが一定の訓練を受けているので参考にしやすいですが、それ以外でも問診の上手な先生は病院のどこかに必ずいらっしゃると思います。

本で各論を勉強する

自分の行動範囲で先生が上手く見つけられない、あるいは救急当直のときは自分一人なので参考にできる人がいないという方、あるいは臨床でのぶっつけ本番で失敗しないために勉強しておきたい!という方は、本で勉強するのが効率的でしょう。

しかし世間には数多の救急外来マニュアル本が存在するにも関わらず、この記事のように問診の技術を非専攻医向けに噛み砕いて伝える本は、あまり見かけません。

(それが筆者が本記事を書いた理由でもあり、この記事をたくさんの方に読んでいただいている理由でもあると思います。)

本記事では、すべての問診に共通している大枠の部分をお話しましたが、各論に入ると、当然もっと聞くべきことは増え、症候ひとつひとつごとにその内容は異なります。

実際に目の前の患者さんと向き合ったときに、適切な問診をするための前提条件となるのは適切な「鑑別診断」だからです。

そのため問診技術そのものの本ではありませんが、問診の際に絶対に役立つ本として「研修医当直御法度 百例帖」を挙げたいと思います。

この本は、日本のER型救急の祖のひとりである寺沢秀一先生が日本全国を行脚して、研修医の先生方が実際におかしたよくあるミスを集めて書かれた本です。

目の前の患者さんに対して、若手の医師がどんな思考の罠にハマってミスが発生したのか、ミスを起こさないためにはどんなことを想定して問診や処置をすべきかといったことがわかりやすく書かれています。

そのため問診に重要なエッセンスが散りばめられており、さらにはその鑑別疾患の緊急治療法や専門医へのコンサルトの必要性なども書かれているため、救急外来で働く機会がある方は必読です。

1症例あたり2~4ページと読みやすく、研修医の先生同士の勉強会でもよく使われています。

(というか、もともと若手医師の勉強会で使われていたプリントがベースになった本なのだそうです。)

研修医の先生からはたびたび、「この本、先日の僕のミスを陰から見て書いたのかと思いました。もっと早く読んでいれば……」という後悔を聞きますので、この機会に、少しずつでもいいので読み始めることを強くオススメします。

参考文献

- BMJ Best Practice, “Diabetic cardiovascular disease”, https://bestpractice.bmj.com/topics/en-us/533, 2021.3.8

- 寺沢秀一, 「研修医当直御法度 百例帖 第3版」, 三輪書店, 2022

※本ブログに記載している患者さんの症例は、個人情報の漏洩に繋がることがないよう、複数の患者さんの病歴を混ぜて医学的に重要なエッセンスだけを抽出したり、臨床的判断に影響しないフェイクを加えています。